冬は寒さが厳しくなります。寒い時期に気をつけたい健康管理や病気について記載していきます。

低体温症

小型犬や幼弱動物、高齢動物や基礎疾患を持っている個体は、寒さに対して抵抗する力が落ちます。

症状としては元気食欲の低下、意識レベルの低下(反応が乏しい)、震えなどが認められます。

「毎年これで大丈夫だから」とあまり対策をしない御家庭もありますが、ペットも昨年よりも1歳ずつ年を取っています。目安として、25℃前後の室温を保つようにして上げたり、スポット的に暖かい場所を作ってあげるとよいでしょう。

感染症

冬は寒さによって寒冷ストレスによって抵抗力が低下したり、乾燥によって粘膜の免疫力が低下することによって感染症に罹患しやすくなります。

呼吸器感染症の場合にはくしゃみや咳、鼻水や目やにが認められます。また、発熱や下痢が認められることもあります。

適切な室温と、特に太平洋側は冬場は乾燥しますので、室内の湿度をおよそ50~60%になることを目指して加湿しましょう。

また、他のペットと接触をすることも感染症に罹患しやすい状況といえます。年末年始は比較的トリミングを利用するご家族様が多いため、トリミング後数日たってから体調不良が現れて来院するケースが多く認められます。

肥満

寒さで運動量が減少し、エネルギー消費が少なくなるため、肥満になりやすくなります。

散歩が少ないときには、おやつやご飯を少し減らしてあげるなどして対応してあげましょう。

皮膚のトラブル

基本的に多くの皮膚疾患は夏場に悪化します。しかし、乾燥に関連する病態では、冬場に悪化することもあります。乾燥によってかゆみや、皮膚感染症が発生することがあります。

フケが増えたり、赤みや炎症が起こることもあります。発生してしまう場合には、シャンプーや保湿などのスキンケアを実施してあげましょう。

感電や火傷による事故

冬場の暖房器具や電気毛布の使用によって事故が発生することがあります。電気コードをかじってしまうことによる感電や、活動性の低い老犬に電気毛布を掛けたままにしておくことによって火傷(低温火傷を含む)が発生してしまうことがあります。

まれに、ストーブの前に陣取ってしまい、被毛が焦げたり、角膜が過度に乾燥して角膜結膜炎になって来院することもあります。

コードを保護するとともに、暖房器具に接近しすぎないようにしましょう。

パッド(肉球)の乾燥やひび割れ

乾燥した状態で、冷たい地面を歩くことによってパッドのひび割れや傷が生じてしまうことがあります。出血や炎症、破行を呈することもあります。

散歩前後に保湿クリームを塗ってあげたり、肉球が弱い仔には靴を履かせてあげるのも予防方法として有効です。

まとめ

冬場の健康管理のポイントとしては、適切な室温と湿度の管理、適切な防寒具の利用、必要に応じて食事量を調整するなどが重要な点として挙げられます。

寒い冬を快適に過ごせるよう参考にしてみてください。

著者プロフィール

白井顕治(しらい けんじ)院長

獣医師、医学博士

日本動物病院協会(JAHA)獣医内科認定医・獣医外科認定医・獣医総合臨床認定医

千葉県で代々続く獣医師の家系に生まれ、動物に囲まれて育って、獣医師になりました。「不安をなくす診療」を心がけて診療にあたるとともに、学会参加や後継の育成を行っています。

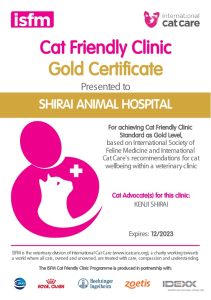

当院は国際ねこ医学会(isfm)よりキャットフレンドリーゴールド認定を受けている病院です。