犬の皮膚の表在性膿皮症(のうひしょう)は、皮膚における細菌感染が原因で発生する炎症性疾患です。主にブドウ球菌(Staphylococcus spp.)が関与することが多いです。

膿皮症の症状

膿皮症の主な症状には、

- 発疹や丘疹(赤い小さな隆起)

- 膿胞(膿を含む小さな水ぶくれ)

- かさぶたや脱毛

- 皮膚の赤みや腫れ

- 痒みや不快感(犬が頻繁に掻いたり舐めたりする)

- 二次的な膿の分泌物や悪臭(比較的重度の場合)

膿皮症は、表在性(皮膚の表面)から深部性(皮下組織にまで及ぶ)までの段階に分けられます。

表在性の方が発生率が高く、この記事においても表在性膿皮症についての情報を記載していきます。

犬の表在性膿皮症の診断方法

診断は視診及び皮膚科の検査によってされます。

細胞診

感染部位の表面から採取した細胞を顕微鏡で観察し、細菌や炎症の兆候を確認します。

培養検査

抗生剤の適正利用の観点からも、病原菌を特定し、抗生物質感受性試験を行います。

皮膚の擦過検査

皮膚の別の疾患(例:ダニ感染や真菌症)を除外するために行います。

表在性膿皮症はそのほかの皮膚疾患や内分泌疾患に関連して発生することが非常に多いため、単発なのか併発なのかを見極めることは非常に重要です。

血液検査

血液検査は、基礎疾患や免疫異常が疑われる場合に実施します。主にクッシング症候群や甲状腺機能低下症などの内分泌疾患を除外する目的で実施します。

治療方法

1. 抗生物質の投与

全身投与:重症例や広範囲に及ぶ場合、口から服用する抗生物質が処方されます。

一般的な選択肢:アモキシシリン、セファレキシンなど

感受性検査に基づいて適切な抗生物質が選ばれます。

局所治療:軽度の場合、抗菌効果のあるシャンプーや外用薬が使用されます。

成分例:クロルヘキシジン、ムピロシンなど

2. 皮膚の清潔を保つ

抗菌性シャンプーで定期的に洗浄することが推奨されます。

洗浄後は患部をしっかり乾燥させることが重要です。また、シャンプー回数の増加によって皮膚が乾燥している場合には必要に応じて保湿も実施します。

3. 根本的な原因の治療

アレルギー、ホルモン異常(例:甲状腺機能低下症、クッシング症候群)などが原因と考えられる場合、それらの治療も並行して行う必要があります。

治療前から、内分泌疾患に続発した表在性膿皮症であることを証明することはできません。逆説的な表現ですが、なかなか治らない表在性膿皮症の場合には、その他に基礎疾患が隠れている可能性を考えます。

4. 栄養管理

オメガ3脂肪酸やビタミンEのサプリメントが推奨されることがあります。

免疫力をサポートする食事を提供します。

掻き壊しの防止:エリザベスカラーを使用して、犬が患部を掻いたり舐めたりするのを防ぐことがあります。

まとめ

表在性膿皮症は犬の皮膚疾患の中でもかなり高頻度に発生する皮膚疾患です。

ただ細菌感染が発生されているだけど考えてしまう場合もありますが、原因によってはなかなか改善しないこともあったり、長期間の複数の抗生剤を使用することによって、耐性菌が出現することもあり得ます。

しっかりと適正な治療を実施していきましょう。

著者プロフィール

白井顕治(しらい けんじ)院長

獣医師、医学博士

日本動物病院協会(JAHA)獣医内科認定医・獣医外科認定医・獣医総合臨床認定医

千葉県で代々続く獣医師の家系に生まれ、動物に囲まれて育って、獣医師になりました。「不安をなくす診療」を心がけて診療にあたるとともに、学会参加や後継の育成を行っています。

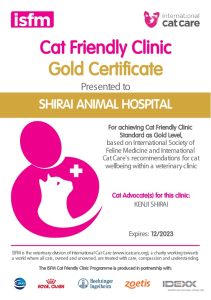

当院は国際ねこ医学会(isfm)よりキャットフレンドリーゴールド認定を受けている病院です。