目次

はじめに

こんにちは、獣医師の白井顕治です。

他の記事とは異なり、日々の診療をしていて考え、

私がたどり着いているペットの命についての考え方を書いていきたいと思います。

あくまで私の個人的な生死観についての見解です。

この記事は、【いつ来てもおかしくない最期を意識しようね】という後ろ向きなネガティブな記事ではなく、

【最期を見つめた後に、今を見ると、「今、幸せだなあ」って実感できたらいいな】っていうポジティブな気持ちで書いています。

皆さんのペットとの生活に少しでもいい影響を残せたらとてもうれしいです。

私は獣医師として日々診療をしており、ペットとその家族と向き合いながら、

命と病気、そして時には死を見つめる日々を過ごしています。

日々の診療の中で、私は無数の「最期」に立ち会ってきました。

助けられた命もあれば、どうしても助けられなかった命もありました。

でも、どの治療が「成功」で、何が「失敗」なのか。

その答えは、単純には出せません。

もちろん、助けられた方がいいんです。当然ですよね。

でも、生き物は各々の神様からもらっている寿命もありますので、「すべて助ける、ずっと助ける」ということは難しいですよね。

医療というのは、知識や技術がすべてではありません。CTがある、内視鏡がある、手術件数が多い。

そういった「スペック」が語られる時代ですが、私は思うのです。

医は仁術という昔からの言葉があります。その言葉通り、技術である前に【姿勢】なのだと思います。

その命に、どう向き合うか。その飼い主の心の痛みに、どこまで寄り添えるか。そのペットとの生き方に、どれほどの尊敬を持てるか。

そうした「在り方」がなければ、

いくら手術がうまくいっても、命を“扱った”だけで終わってしまう。

逆に、たとえ救えなかったとしても、

飼い主の心の中に「あの先生でよかった」と思える何かが残るなら、

それはきっと、かけがえのない“医療のかたち”です。

このコラムでは、私の獣医師としての視点から、

命とは何か、医療とは何か、死とどう向き合うかを、

正しさや成果だけでなく、“静かに向き合う姿勢”として綴っていきたいと思います。

死は、いろんな人から怖がられています。ただ、必ず来ます。

産まれたなら、必ず来ることなのです。ペットというのは大切な家族であるのと同時に、ほとんどの種族は私たち人間と比べて寿命が短いです。

その寿命を見つめさせてもらうことによって、最後まで死を遠ざけるのが良いのか、受け入れるのがいいのか、迎撃するのがいいのか

そのご家族に対して、全力で伝えてくれるという部分も、ペットを飼うということの意味だと思います。

技術や設備の話ではありません。

華々しい成功譚でもありません。

でも、その命のそばにいた私が、ご家族と一緒に、何を見て、何を感じていたのか――

そういうことを、少しずつ書き記しておこうと思います。

医療の正しさが時に暴走する社会

高度医療はありがたいです。

長寿は正しいです。病死よりも寿命を全うしたいと考える人も多いと思います。良いと思います。

アンチエイジングもいいです。いつまでも若々しく、美しく健やかでありたいと思う。

これらはどれも正論で、誰かに迷惑をかける理論ではありません。

正しいですね。正しいです。

ペットも同じように人間と同等の医療ができるように動物病院も日々進化・進歩しています。

しかし、「できることが増えている」ということと「するべきことが増えている」ことは同じではありません。

【治せるかもしれない、検査すればわかるかもしれない、延命できるかもしれない】

素晴らしいです。医療が進化したおかげです。

でも、その可能性があって、それを選ばないだけで、【あきらめている、飼い主失格、愛情はないのか】そう思われてしまうことや、ご自身で思ってしまう方が多いんじゃないかなと感じます。

人間医療では、皆保険の制度のもと、ある程度の高度医療を受けることができます。それに慣れた人たちは、こう思ってしまうことがあります。

「それぐらいしてもらえるのが当たり前じゃないの?」

「えっ、CTないんですか?」

「そんなに高いんですか?人間の病院はもっと安いのに」

でも、獣医療の現場には保険制度も補助金もなく、

それでも「人と同じような治療水準」を当然のように求められます。

やがて、ご家族の費用的な負担は膨らみ、

「ここまでするつもりではなかった。やってあげたいけどできない自分は情けない飼い主だ」

そんな考えに至ってしまうご家族もいらっしゃいます。

「正しさ」は、時に暴力的です。

正しいことを選ばなかった者を「怠慢」「非倫理的」「愛が足りない」とさえ見なしてしまう。

そこに医療の優しさはあるでしょうか。その飼い主さんへ優しい言葉は投げられないんでしょうか。

ペットの命に対する責任というのは、果たしてどこまで重いのでしょうか。

飼育する資格というのは何でしょうか。誰かが資格を出していて、犬飼育検定 2級とかあるんでしょうか。

ないですよね。

例えば、ある高校生が、雨の日に子猫を拾って、かわいそうだから一生懸命世話をしてあげたとして、その高校生は責められるべきなんでしょうか。

命は自然のあるままに、天候に苦しむ衰弱した猫は、自然のまま淘汰されるべきだったのでしょうか。

あの雨の中だったら、死んでいたかもしれないのに、それから何年も一緒に暮らしてお世話をして、

支えあって猫と一緒に生きていたのに、人生の最後だけ治療費を出せなかったら、ひどい飼い主なんでしょうか。

あの雨の日に、猫は「助けて」といっていませんが、頼まれてもいないのに助けた高校生は偽善者でしょうか。

「餌をくれ」とも言ってないけど、空腹はかわいそうだなと思って、ミルクを上げるのも非難されるべきでしょうか。

誰から、非難されるいわれはありません。

雨の日に拾わなくても、次の誰かが拾ったかもしれませんし、凍死したかもしれません。

でも、最期の日までに、一緒に寝ながら喉をゴロゴロ言わせてる日があったなら、十分なんじゃないかなと思うんですよね。

私は獣医師として、

「正しさを求める社会の圧力」と、

「動物と飼い主の願い」の間に立ち続けています。

だからこそ、自分の中にこういう問いをいつも持っていたいのです。

この治療は“するべき”なのか?

今この子にとって、幸せは何なのか?

この家族にとって、“生きること”とはどういうことなのか?

充電、残り何パーセント?

私たちは、誰もが「自分は今日、死なない」と思いながら生きています。

それは意識していなくても、無意識のうちにそう思っている。大事なことですね。いつ死ぬかわからないとずっと思っていたら、怖くて何もできなくなってしまいますからね。

「いつかは死ぬよ。生き物なんだから。

でも今年じゃないよね。今月でもない。もちろん今日じゃないし今じゃない。

ならいつなのか、いや、知らない。わからない。」

そうですよね、私にもわかりません。

「死ぬ」という現実を、どこか他人事のように遠ざけている。

それが人間の本能なのかもしれません。

でも、命には必ず、限りがあります。

それは私たち自身も、私たちが診る動物たちも、変わりません。

医療がどんなに進んでも、人間の平均寿命はいまだに100歳は超えません。

人生100年時代と言いますが、私の親族で100歳になっている人はいません。

あるとき私は、自分の人生をスマートフォンの充電にたとえて考えてみました。

40歳の私は、あと残り50%くらいの充電だろうか、と。

日本人の平均寿命は男性が81歳、女性が87歳くらいです。

残り50%

普段なら、モバイルバッテリーを探し始めるタイミングですね。

バッテリーがゼロになるとき、亡くなると仮定して、残りの50%、どう使うかを考えます。

動画を見ようか、写真を撮ろうか、家族に連絡を取ろうか。ゲームをしようか。

バッテリーはゆっくりと減っていきます。

それが残り10%になっても、2%になっても、

あがいて、あがいて、ぎりぎりまで「生き延びよう」と頑張って、

最後にぷつんと切れるような生き方も、ありかもしれません。

否定はしません。ぎりぎりになると、「どうしよう!」って思って、冷静な判断学出せないですよね

私個人としては、こうも思います。

自分の電源が残っているうちに、

これまで自分がどう生きてきたのかを話して、

感謝を伝えて、最愛の人と一緒に時間を過ごして、

「ありがとう」と言って、笑って終わる。そんなふうに終われたら、

命は限りがあるからこそ、美しいと思えるのではないか。

あくまで私個人の意見ですし、そして、私もぎりぎりになったら、どういう選択をする人間なのか

それはまだわかりません。

死が怖いのは当然です。

私も、死ぬのは怖いと思います。

でも、どうしてもこう思ってしまうのです。

本当に、死は“敵であり悪であり、遠ざけて触れぬべき物”なのだろうか。

前述しましたが、産まれた者は、必ず肉体的に死にます。

歴史上の人物も、王も政治家も支配者も偉大な宗教の開祖も例外ではありません。

私が生まれたその日から、私の死はずっと私を待っていてくれている。

そんなふうに考えれば、死はむしろ、親と同じくらい私と一緒にいた存在ということになります。

私が「いつか帰る場所」として、そばにいてくれる存在なのではないか。

怖れて逃げて遠ざけるよりも、

自分が行くときまで、死と話をしながら生きていく。

そういう生き方があっても、いいんじゃないかと思うのです。

(私)「こんな最期がいいよね(笑)」

(死)「何なら今でもええで(笑)」

そんな風に話せる友達だとしたら、少し楽しいなって思います。

ティムバートン監督のコープスブライドを見たときにも、ディズニーのリメンバーミーを見たときにも

死を明るく楽しそうに描いたいい作品だなと感じていました。

人は、「限りがある」と気づいたときに、初めて大切なものを見つけます。

-

子どもと過ごす日々が、あと何年かもしれないと知ったとき

-

両親と笑い合う時間が、あと何回あるかわからないと気づいたとき

-

目の前の犬や猫と暮らす時間が、永遠ではないと理解したとき

- 満開の桜を見れるのは、あと何回なのかを考えたとき

そのとき初めて、人は「今」という時間の尊さを知る。

そしてだからこそ、

命には限りがある。だからこそ、人はやさしくなれる。

私はそう思っています。

例えばジャンガリアンハムスター、平均寿命が約3年以下程度です。

約1000日ですね。

「ハムスターかわいい!」

「お母さん、ハムスター飼いたい!」

いいですよね。私も子供のころ言いました。今でも飼ってます。

お子さんの手元に来るまでに、40日くらいたっているかもしれません。

「死ぬからダメ」とか、言っちゃだめですよね。それ言ったら、みんな同じじゃないですか。

「キチンと飼えるの?」とかもだめです。飼わなかったらわからないじゃないですか。

結婚の報告の時に、「キチンと結婚生活送れるの?」って言われても、「頑張ります」としか言えないです。

女性が初めて妊娠した時に、「キチンと育てられるの?」とか言われても、「かわいがります!」としか答えようがないです。

親では教えられないことを、1000日かけて教えてくれる先生だし、

親では一緒に入れない夜を、1000日間一緒にいてくれるパートナーなんですよね。

死と、話をしながら生きる

私がこのタイトルを選んだ理由として、「死を忘れずに生きる」というのは、

「今をどう生きるか」を考えるためにとても大切だと思っているからです。

人は「死」と正面から向き合うことを避けがちです。

でも、それは「死」を悪として見るからかもしれません。

けれど私は、死は“絶対悪”ではないと思っています。

むしろ、「死」があるからこそ、人は生き方を選べるのだと。

たとえば、治らない病気にかかったとき。

動物も、人間も、いつか“その時”がやってくるとき。

そのときにこそ問われるのは、

-

何をして生きるか

-

誰と過ごすか

-

何を手放して、何を残すか

そうした問いは、実は「死」がそばにあるから生まれるのだと思います。

治らない病気になってしまった猫は欠陥品なのか。

皮膚がかゆくなりやすい犬は淘汰すべきなのか。

心が弱い人間は虐げられても仕方ないのか。

違いますね。そんなことはないですね。

私は獣医師として、多くの命の終わりに立ち会ってきました。

そして思うのです。

「ゆっくりと弱っていくペット達と、どう過ごすか」

「残された時間に、何を感じ取るか」

この時間こそが、

「生きること」の本質に触れられる瞬間ではないかと。

死と話すとは、

「諦める」ことでも「絶望する」ことでもありません。

自分や相手の命が、あとどれだけかもしれないと知りながら、

その時間を慈しんで生きる。

どう生きても正しいと思うんですよね。

残された時間を、できるだけ延ばしてあげたくて、治療し続けるのも正しいと思うし、

残された時間でやり残したことをいっぱいなるのもいいと思います。

食べさせてあげたかったものをたくさん上げるのもいいと思います。

写真をたくさん撮るのもいいと思うし、お散歩仲間にあいさつするのもいいと思います。

肉球を握って、ありがとうって言ってあげるのもいいと思います。

自宅では何もできないから、動物病院にお願いするのもいいと思うし

最期をみとるために有休をとってのんびり過ごすのもいいと思います。

なんでもいいんです。誰からも、正しさを押し付けられることはなく、自由に過ごせばいいんです。

それぞれの迎え方が、死と共にあるということだと思うのです。

様々な最期があります。正しさなんて言う言葉はひとえに、風の前の塵に同じです

普通であることは、どれほど尊いか

ご家族と話をしていると、よく、

「ごはんさえ食べてくれたらなあ」

「散歩が好きだったから、それがさせてあげられれば」

そんな希望をよく耳にします。

希望を過小評価して、「最低このくらいできたら」と思っているのかもしれませんが、

全然過小評価ではありません。

それはほとんど「普通に治った」ということだからです。

お腹がすいたから、コンビニに行く

肉まんを買って、歩きながら食べて帰ってくる

階段を上って帰宅

トイレに行って、おふろにも入って、ベッドに横になって、眠る。

そして目が覚める。

普通です。いたって普通です。

しかしその普通は全員にとっての普通ではありません。

介護が必要な人、足が不自由な人、消化管が不自由な人、そしてすでに認知症になっている人

いろんな人がいます。そんな人たちにとって、一般人平均の普通は、どんなに願ってもかなわないほどに尊くまぶしいことであると、私は思っています。

朝起きて、ペットを抱きしめる。

ペットは喜んでもぞもぞ動いて顔をなめてくる。

一緒に散歩をする。ご飯をあげたら喜んで食べる。催促しておまけのおやつもゲット。

輝かしい日常ですね。

毎日を、また明日も当たり前のように来ると思うのは実は少し贅沢です。

1年は365日です。

寿命が10年の犬がいたら、その犬が迎える朝は3650回です。毎日、カウントダウンをしています。

少なくなることを憂うのではなく、めっちゃ楽しい3650日にするために、毎日全力で生きる。

素晴らしいですね。

1回目のワクチンを打つような子犬や子猫を見ると、命がまぶしいですよね。

普通は特別です。

感謝されるのも、恨まれるのも仕事

健康や生死がかかわる職業ですので、感謝をされることも、恨まれてしまうこともあります。

希望に沿う治療ができたこともあれば、できないこともあります。

それは、結果と相関しないこともあります。

治療がとてもうまくいったのに、「二度とこない」と言われたこともあります。

逆に、治療に反応が乏しかったのに「最後まで一緒にいてくれてうれしかった。ありがとう」と言われたこともあります。

「この病院の前を通るのがつらいから、この道は通らない」と言われたこともあります。

「次に犬を飼ったら、一番に先生のところに逢いに来るからね」と言ってもらえたこともあります。

難しいですね。

自分がもし、自分の子供の治療を医者に依頼して、うまく治らなかったのにありがとうと言えるかどうか。

自分の家族がもし手を尽くしてもらった時に、即座に医療従事者にお礼を言えるかどうか。

わかりません。

「何をしても獣医師にお礼を言うべきだ」と言いたいわけではありません。そんな風には思っていません。

ただ、時に、寿命すら凌駕しないと獣医師の腕が悪いと思ってしまうご家族がいます。

それは違います。病気の治療はできますが、その先の寿命を延ばすことはできません。

そして、その寿命というのは、もらっている寿命がワンちゃん、猫ちゃんごとに異なります。

感謝されることもあれば、そうではないこともありますが、

悲しい別れがあった、悲しい病と出会った原因を、ぶつける対象が必要だった。

そういうときもあると思います。それはそれで、仕方のない事だと思います。

因果を結末を受け止める役目が必要というご家族もいらっしゃいます。

終わりに:ネコと一緒

ちょっと全体を通してポエミーな内容となっていますが、私が毎日の診療で感じている気持ち、

ご家族に話す内容

最期の迎えるときの私なりの心構えや考え方をあまり脈絡はありませんが、書いてみました。

私は哲学者でも宗教家でもありません。

ただの獣医師なので、生死観は、私個人の感覚です。

ペットの最期が近いご家族に、高率で私の猫のことを話します。

他の場所でも書いたことがあります。私はいつもこの仔と一緒です。

ねこのたっくんです。

享年17歳で、盗み食いをしては、キッチンで吐く。畳の隙間にうんこをするなど、生前はたいそう私の手を煩わせましたが、

私が高校生の時から、獣医さんになるまでを支えてくれた猫でした。生まれつき片眼が無いんですよね。そこがまた愛らし仔でした。

茶虎で、太っていて、若いころの毛並みは金色にも見えました。

癌と、慢性的な便秘、甲状腺機能亢進症と腎不全と膵炎になって、最期は幕を閉じました。

その時の私にできるすべてを尽くしましたが、もう寿命は1秒も延ばすことができませんでした。

亡くなる前日、点滴をつけて入院していました。

「頑張れよ。また明日な。」

と言って、写真を撮って頭をなでて、病院を後にしました。

翌朝、彼は亡くなりました。

考えます。何がいけなかったのかを考えます。

写真を見返します。

昨晩、まだ生きているときの姿が写っています。

病でやつれ、疲れた老猫が写っていました。

「俺はこの猫に頑張れっていったのか?こんなに頑張ってやつれてるのに、まだがんばれっていったのか?」

でも、もう一日点滴をしたら、元気になってくれるかもしれないと思った私を責めるつもりはありません。

連れて帰ったとします。

腕の中で亡くなったかもしれません。

病院で点滴をつないでるときに亡くなるより、幾分ましかもしれません。

でも考えます。

「連れて帰ってこなければ、まだ点滴をしてれば、今日は生きていたかもしれない。」

答えはわかりません。

もしかしたら、大好きな彼が、やつれた姿をして、家に迎えるのが怖かったのかもしれません。

最愛の猫の死にしっかり向き合ってあげられなかったことも後悔していますが、向き合う勇気がなかった私を責める気にもなれません。

何が正解なのかわかりません。

何かがいけなかったのではなく、何も間違っていなかったという可能性もあります。

私の心は、その時から、その二日間から逃れることができません。

一生懸命勉強すれば、たくさんの動物の命を救えば、危機的な手術を何度も乗り越えれば

答えがいつか見つかるのかなーと思って頑張っていますが、答えはまだ見せてもらっていません。

私の猫は、もう何も選べません。終わってしまったから、何もないです。美談でもなんでもないです。

ただの獣医師と猫の話です。

私の話を聞いて、

「……うちの子には、こういう最期がいいかな。」

と言って、少し考える時間があると、いいかなと思って話します。

時がたつと、はじめと最後は記憶に残ります。

ペットは、皆さんと楽しい毎日を過ごすことが幸せだと、私は思っています。

「いやー犬はもうこりごりだね」そんな気持ちにさせるために来たわけではありません。

こういう話を、まだペットが生きている間に、一回読んでおくと、もう毎日めっちゃ幸せに過ごせる気がしています。

著者プロフィール

白井顕治(しらい けんじ)院長

獣医師、医学博士

日本動物病院協会(JAHA)獣医内科認定医・獣医外科認定医・獣医総合臨床認定医

当院は日本動物病院協会(JAHA)から認定を受けている動物病院です。

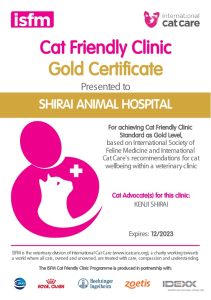

当院は国際ねこ医学会(isfm)よりキャットフレンドリーゴールド認定を受けている病院です。