はじめに

水を沢山飲んでしまい、この時にはおしっこも多く出てしまうことが多いので、この症状のことを「多飲多尿」といいます。

この記事では、多飲多尿という症状と、考えられる病気についてなどの情報を記載していきます。

多飲多尿の定義

まず、多飲多尿というところで最も多い稟告が、「いつもよりよく水を飲む」というものです。

いつもと比べて良く飲んだら、すぐに病気か?と言われれば、それは違います。

多飲多尿には一応定義があり、1日に飲む水の量が

犬であれば体重1キロあたり、100mlを超える場合

猫であれば体重1キロ当たり、50mlを超える場合を多飲多尿といいます。

例でいうと、体重が5キロのわんちゃんであれば、500ml以上飲むかどうかということになります。

後述しますが、多飲多尿を示す多くの病気では、ぎりぎりこれを超えるというよりは、明らかに逸脱することが多いです。

つまり体重が5キロのわんちゃんであれば、多飲多尿を呈する病気になっている場合には、500mlとか600mlではなく、900~1000ml以上飲んでしまうような、この基準値を明らかにオーバーすることがほとんどです。

そのため、いつもより多いかな?と思った場合には、なんとなくではなくまずは計ってみるとよいでしょう。

多飲多尿の症状が出る病気とは

体の仕組みについてお話しすると、

- ①脳からバソプレシンというホルモンが出て

- ②腎臓に作用し

- ③水分を適切に吸収する

ことで、尿の量を調節していきます。

多飲多尿は①~③のどれかに異常が起きると発生してしまう症状です。

①バソプレシンの放出異常

①の場合に考えられる病気には尿崩症等が考えられます。

②腎臓においてのバソプレシンの効果の異常

②の場合には、腎臓自体がバソプレシンに反応できない腎性尿崩症(慢性腎不全)があります。

また、バソプレシンに拮抗してしまうような物質があるとうまく作用ができません。そのような病気には、子宮蓄膿症や腎盂腎炎、膀胱炎などの大腸菌感染連の細菌感染症やクッシング症候群や猫の末端肥大症があげられます。

③水の再吸収の異常

③の場合には、肝不全や水分過多による髄質洗い出しが起きてしまった場合や、糖尿病などが原因として考えられます。

多飲多尿の際に行う可能性のある検査

全ての検査を行うというわけではありませんが、診断に用いる検査には尿検査や血液検査、ホルモンの病気が疑われる場合にはホルモン刺激検査や腹部超音波検査などを組み合わせて行う必要があります。

それ以外の原因としては、暑かったり、過度な運動をしていたり、塩分を過剰に摂取していたり、不安なことが有ったりすると多飲になることもあります。

また、食べているフードがドライなのかウエットなのかによっても変わったりすることはあります。

飲水量がおかしいかな?と思ったら、まずは飲んでいる水の量を計ってみてから、当院にご相談ください。

泌尿器科・内分泌疾患の経験豊富な獣医師が担当いたします。

千葉県佐倉市の志津・佐倉しらい動物病院

著者プロフィール

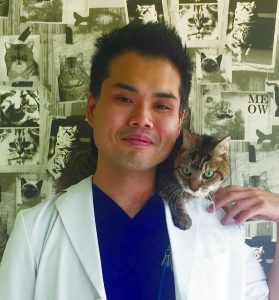

白井顕治(しらい けんじ)副院長

獣医師、医学博士、日本動物病院協会(JAHA)内科認定医・総合臨床認定医

千葉県で代々続く獣医師の家系に生まれ、動物に囲まれて育って、獣医師になりました。「不安をなくす診療」を心がけて診療にあたるとともに、学会参加や後継の育成を行っています。