この記事では、犬と猫における麻酔事故に関しての情報を記載します。

麻酔をかける目的とは

麻酔は、起きている状態(覚醒状態)で行うと痛みや恐怖によるストレスが大きくなってしまったり、動いてしまうことによって治療が完遂できない場合に補助的に使用される処置です。

麻酔箇所によって、局所麻酔や全身麻酔に分類されます。

一般的によく会話に出てくるような麻酔では、歯医者さんでの処置をする際の笑気ガスや局所麻酔、出産の際の無痛分娩に使用するものが局所麻酔に分類されます。

犬と猫の麻酔事故とは

麻酔事故とは、麻酔をかけるとき、又は麻酔をかけている最中に、好ましくない現象が起こってしまった場合を指します。

程度により小さいものから大きいものまで様々です。

麻酔事故の分類

麻酔薬の過剰

麻酔薬が過剰になりすぎると、循環抑制(心臓運動の抑制)と呼吸抑制が主に発生します。

手術中の血圧の低下や組織への酸素運搬料の低下は、術後の合併症の増加にもつながります。

麻酔薬の不足

麻酔薬が不足してしまうと、適切な麻酔深度が得られずに、ペットが動いてしまいます。その結果、手術が中断してしまったり、重要な血管や組織の近くを操作している場合には気づつけてしまう恐れが出てきます。

また、痛みによって血管収縮が起こり、重要な臓器への血流が低下してしまうことも起こりえます。

アレルギー反応

麻酔薬に対するアレルギー反応や過敏反応が起こることが報告されています。実際にペットでの発生頻度はかなり低いといえますが、ゼロではありません。

麻酔中に実施した処置に対する反応

適切な麻酔深度ではあったが、臓器の操作や腫瘍の摘出によって好ましくない反応が体に現れることがあり得ます。

迷走神経反射による徐脈や心停止、捻転を解除してしまったことによる再灌流障害などが挙げられます。

麻酔をかけているペットの要因

最後に、ペットの要因として加齢や衰弱、持病を持っている状態では上記のような副作用が出やすい状況になる可能性が高くなるといえます。

器具の要因

器具の故障によって適切な麻酔がかけられなくなってしまうこともあり得ます。普段から機器が正常に動作しているかを評価しておくことが重要といえます。

麻酔事故を避けるために

麻酔事故を避けるためには、各動物病院で設定されている麻酔前検査を受け、現状と検査結果からリスクを評価し、事前に麻酔に関するリスクや、麻酔中に行う内容の説明を受けてから双方同意のうえで麻酔をかけることが重要といえます。

それでも麻酔をかけるのか?

通常、麻酔の前の同意書というのは、怖い内容のことがたくさん書かれています。

こんな同意書にサインしないといけないのだろうかと感じてしまうご家族も多いと思います。

また、ここまでして手術を行わなければいけないのだろうか?と感じることもあると思います。

「全身麻酔をかけますよ」「手術をしますよ」といわれると、つい、全身麻酔や手術を行うことに対するリスクに目が行ってしまいますが

多くの場合で、手術が勧められるような状態では、「手術を行わないこと」が最もリスクが高い状態の可能性があります。

様々な要因を総括的に考え、ペットに対して実施する治療内容を主治医の先生と相談していきましょう。

著者プロフィール

白井顕治(しらい けんじ)院長

獣医師、医学博士

日本動物病院協会(JAHA)獣医内科認定医・獣医外科認定医・獣医総合臨床認定医

千葉県で代々続く獣医師の家系に生まれ、動物に囲まれて育って、獣医師になりました。「不安をなくす診療」を心がけて診療にあたるとともに、学会参加や後継の育成を行っています。

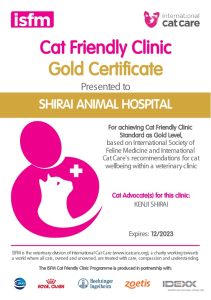

当院は国際ねこ医学会(isfm)よりキャットフレンドリーゴールド認定を受けている病院です。